轴承电蚀定义的可以参考ISO 15243—2017《滚动轴承 损伤与破坏 术语、特点和原因》和GB/T 24611—2020《滚动轴承 损伤和失效 术语、特征及原因》两个标准,首先此标准将轴承失效类型分为滚动接触疲劳、磨损、腐蚀、电蚀、塑性变形、开裂和断裂共计六大类。轴承电蚀是其中一大类,其由损伤电流通过轴承造成接触表面的局部显微组织变化及材料的移失。这种材料移失外观表现为凹坑(Craters)或凹槽(Fluting)。轴承电蚀破坏了轴承局部结构和润滑油膜,轴承运行的宏观表现是噪声增大和温度升高,进而导致轴承寿命严重缩短,甚至设备严重损坏。

轴承电蚀定义

根据失效机理不同,将轴承电蚀分为电压过高电蚀(即过量的电流)和电流泄露电蚀两类。ISO对这两类轴承电蚀(5.4.2及5.4.3)的具体描述如下:

5.4 电腐蚀

5.4.1 电腐蚀的一般描述

电腐蚀是指因有害电流通过接触表面导致的局部微观结构变化及材料剥落。

5.4.2 过电流腐蚀

当轴承圈与滚动体之间的电压超过绝缘击穿阈值时,电流会通过滚动体及其润滑膜,从一个轴承圈流向另一个轴承环。在滚道与滚动体的接触区域,集中放电会在极短时间内引发局部高温,导致接触区域熔融并焊接。

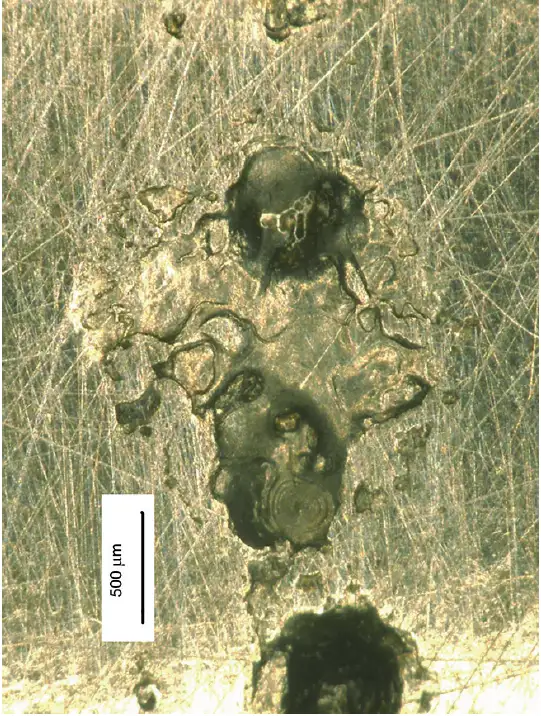

此类损伤(电蚀)表现为一系列直径可达500微米的凹坑(见图1)。凹坑在滚动体与滚道的接触面上成对出现,通常沿滚动方向呈串珠状排列(见图2)。

图1 球面滚子轴承(调心滚子轴承)的滚动体表面可见过电流损伤。

图2 “图1”中滚子表面凹坑放大图

以及:

5.4.3 漏电流腐蚀

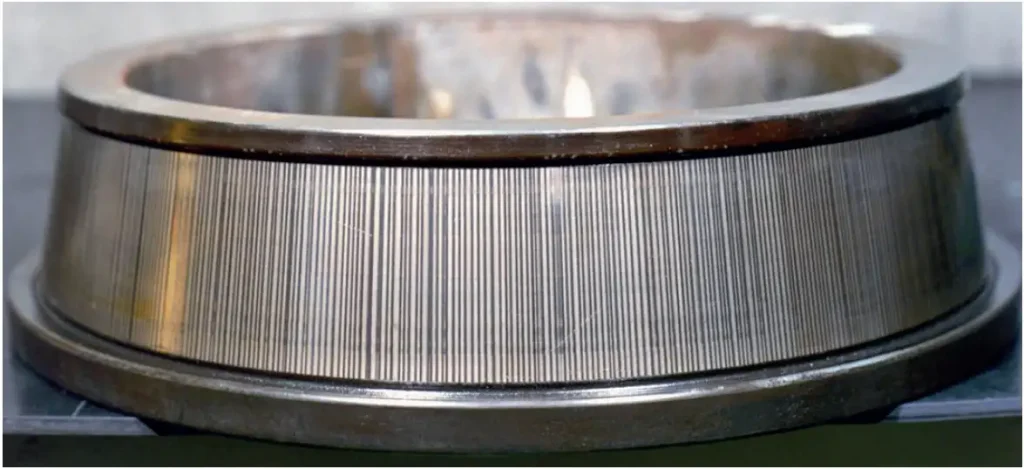

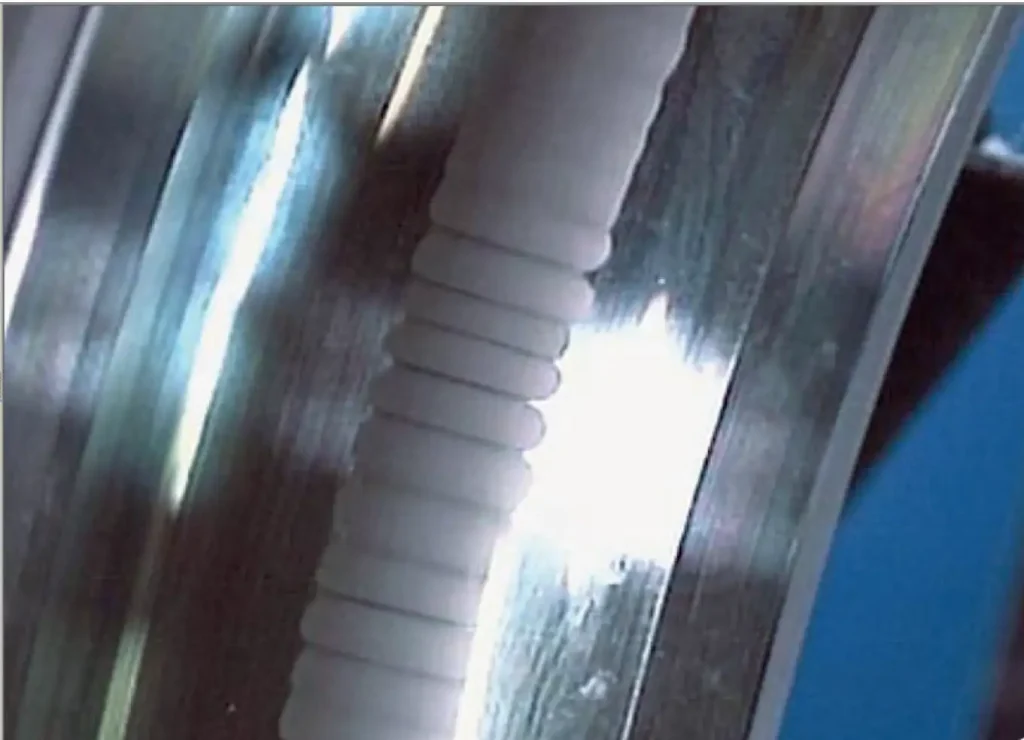

当有害的(电容性或电感性)电流持续存在时,腐蚀形态会与5.4.2节所述不同。初期表面损伤可能表现为密集排列的浅坑,尺寸仅为微米级,即使电流强度较低也会发生。由于电流通过整个接触椭圆(球轴承)或接触线(滚子轴承),可能形成沟槽(即电气凹槽),如图3和4所示。此类沟槽可见于滚子及轴承环滚道的接触面,但球体上仅呈现暗色,通常为浅灰至深灰色(见图 )。显微镜下观察通常可见凹坑。

此外,润滑剂也可能因电流通过而劣化。受损油脂会呈现黑色变色且质地硬化。

图3 圆锥滚子轴承内圈滚道面漏电流导致的凹槽

图4 深沟球轴承内圈滚道面漏电流导致的凹槽和深灰色哑光球型滚动体

图5 深沟球轴承外圈滚道面漏电流导致的凹槽

ISO15243 将轴承电蚀分成以上两类,主要基于电压即电荷的多少,在其资料性的附录中进一步提及了这两种失效的典型特征和应对措施,例如有些轴承表现为静止时过电压,很可能来自设备周边电焊时,未做良好的接地措施,导致轴承导电烧伤。如果轴承发生过电压损伤,很可能发展为轴承表面剥落损伤。

另外的轴承漏电损伤时,则建议检查绝缘性能、接地性能以及适当采用绝缘轴承加以解决。漏电流甚至可以将轴承的润滑剂燃烧,产生的高温使轴承表面变黑,如图6。

图6 圆柱滚子轴承滚道面电势差漏电流油膜烧伤

参考文献:

ISO 15243—2017《滚动轴承 损伤与破坏 术语、特点和原因》

GB/T 24611—2020《滚动轴承 损伤和失效 术语、特征及原因》